漢方医学の考え方

漢方薬処方のための診断系とは?

これから漢方治療を始めようとする医師が迷うのは、実際の患者にどのような手がかりから漢方製剤を処方したらよいか、ということではないでしょうか。

漢方薬を処方する手がかりにはおおよそ9つの領域が有ると筆者は考えています。大切なのは、伝統医学の臨床実践に必要なほとんどすべての要素がここに含まれているということです。

ある患者に漢方薬を適応する、あるいは適応しないという決定は、次の9つの手がかりのいずれかによって、またはそれらを複合的に判断することによって行うことができます。これらのシステムを筆者は『漢方診断系』と名付けました。

これによると、江戸時代に活躍した吉益東洞(よしますとうどう、1702-1773)は、診断系1)、2)を重視して診断治療を行っていたことがわかかります。現在の日本の多くの臨床家は、1)、2)、3)、4)、および7)を手がかりとしていることが明らかです。中医学派の方々は、1)、5)、8)、9)を重視しています。

このシステムの特徴は、西洋医学を実践する医師が、西洋医学と矛盾無く、漢方的知識の蓄積に応じて、漢方の考え方に基づいた診療ができるように考案されていることです。

漢方治療に自信が持てない段階では7)のクリニカル・エビデンスを参考にして、目の前の患者にどんな薬方を適用すべきかを判断すると良いでしょう。既存の研究報告の内容を調べて、適用できると判断された場合にはその漢方薬を処方します。もし信頼すべきデータが不足すると判断されれば、ためらわず、疫学的データのはっきりした西洋医学的治療法を選択します。これが洋漢統合処方の実際です。

1) 出典の条文=症状群

どんな漢方薬にもその処方の創案者があり(不明の場合も少なくありませんが)、創案の理由が具体的に書物に記されているものです。ある薬方が作られた目的を知ることは、投与する際の大きな手がかりとなります。

例を挙げると、大建中湯は約1800年前の漢代の『金匱要略』を出典とする処方ですが、そこには、胸や腹がひどく冷えて腹痛し、食物が食べられない場合に大建中湯を用いるとよい、などと具体的症状による投与目標が書かれています。

西洋でも東洋でも、太古の時代から現代まで、治療薬にはかならず投与条件があり、具体的な病状が設定されています。これは治療薬として共通の普遍的な条件ということができます。

第一の投与の手がかりは、出典に記載されたその薬剤の具体的な症状や症候です。

2) 腹診所見

江戸時代のわが国の先人が、中国医学を批判し、当時流入してきた西洋医学の解剖学なども意識した上で開発したのが腹診という診断技術です。(中国医学に対する思想的批判は本書の前半の医学の歴史で述べています)

腹診は『難経』という中国の古文献にそのヒントが記されていますが、中国では発展することが無かった診断技術です。

日本ではもともと鍼灸家の間で行われていた技術でした。17世紀の江戸時代から湯液を用いる漢方家、なかでも後に古方派と呼ばれるようになった学派でもっとも広く行われました。

参考までに、江戸時代の医学はおおよそ4の学流に分類されます。

第1は、江戸時代の約100年前に伝えられ、同時代の中国大陸で行われていた医学と同質の学派です。この学派は後に古方派が成立した後は、後世派とよばれました。古くからあるのに後世派と呼ぶことは矛盾していますが、古方派が漢代(AD 2-3C)のテキストを根拠に論を構成したのに対し、宋代(AD 10-12C)以降の中国のテキストによって医学論理を構築したことによっています。

|

第2は、16世紀宣教師がもたらしたヨーロッパ医学で、江戸時代の始めは南蛮医学、のちにオランダ商館から流入したために紅毛医学ともよばれました。オランダ医学が漢方医学に与えた影響はこれまで過小評価される傾向にありました。

|

第3は、中国医学の根底にある陰陽五行説を思想的に否定した医学である古方派医学で、18世紀半ばから急速に全国に広がりました。彼らは『傷寒論』と『金匱要略』という漢代のテキストを尊重し、腹診を重要な診断技術として発達させました。

|

|

古方派の解説で述べたように、腹候という診断技術は、古方派の尊重した『傷寒論』と『金匱要略』に書かれた処方を用いるための診断技術であったことに留意してください。これらの処方は古方(Ancient prescription, which was written in Shang han lun and Jin kui yao lue)と呼ばれます。

したがって漢代以後に作られた後の時代の薬方(後世方と呼ばれます)には原則として当てはまらないことに注意してください。古方には、大柴胡湯、柴胡加龍骨牡蛎湯、小柴胡湯、柴胡桂枝湯、柴胡桂枝乾姜湯、桃核承気湯、大黄牡丹皮湯、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散、苓桂朮甘湯、八味地黄丸など、日常頻用する有名な処方が含まれます。

しかし、近年では古方も後世方も混同して論じられる傾向が生じており、抑肝散加陳皮半夏のように後世方であっても江戸期より腹診所見が重視される方剤もあります。以下の記述はそれをふまえてのものであることを御承知下さい。

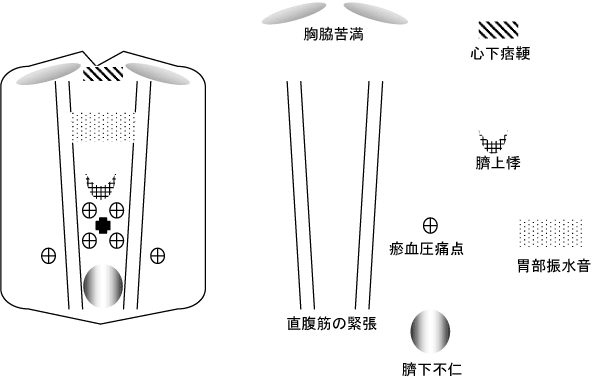

腹診図

腹診は腹力の判定が最も重要です

腹診で検討するのは次の各項目です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. 腹力

腹診は、患者を診察台に手足を伸展して仰臥させ、全身を脱力させた状態で、験者の手指と手掌を用いて触診して、漢方診療に必要な情報を得る診断技術です。

腹診で最重要な情報は腹力です。

腹力とは、腹診した際の腹壁の緊張度をいいます。おおよそ経験し得るもっとも緊張の強い腹力を「強」、もっとも緊張が弱い腹力を「軟弱」とし、強(grade 5)、やや強(4)、中等度(3)、やや軟(2)、軟弱(1)の五段階に分類するのが実際的です。もっと細かなニュアンスを必要とする場合は、3-4、あるいは3+などと表現すればよいでしょう。

腹力の強弱に応じて、適用薬方をおよそ三群に大別できることが経験的に知られています。その一部だけ具体的な薬方を掲げましょう。

図1 腹力と投与薬剤の関係(両方にまたがって属するものもあります)

腹力の程度

| 適用可能方剤

|

腹力強

(3、4、5段階) | 大黄を含む製剤や、黄連、梔子などの冷性薬を含む製剤の大部分がここに入る。

大柴胡湯、柴胡加龍骨牡蛎湯、小柴胡湯、大黄牡丹皮湯、桃核承気湯、桂枝茯苓丸など。 |

腹力中等度

(2、3、4段階) | 柴胡加龍骨牡蛎湯、小柴胡湯、柴胡桂枝湯、柴胡桂枝乾姜湯、

桂枝茯苓丸、加味逍遥散、釣藤散、補中益気湯、十全大補湯など。 |

腹力弱

(1、2、3段階) | 柴胡桂枝乾姜湯、補中益気湯、釣藤散、当帰芍薬散、

四君子湯などの温性薬を中心とする処方です。 |

〔 参考資料:藤平 健、「漢方処方類方鑑別便覧」、リンネ、1982〕

※これらの三つの群を、「実証の薬方」、「虚実間の薬方」、「虚証の薬方」と呼ぶ場合がありますが、虚実の本来の意義からすれば誤解を生みやすい表現ですので、用いるべきではありません。虚実の定義に関しては、本稿では『素問』に記載されているように、邪気が盛んである状態を実、精気が脱した状態を虚と呼びます。そのほかに、虚実を体力の有無と同義にもちいる場合がありますので注意してください。

※腹力にかかわらず広く用いられる薬方も存在し、安中散、芍薬甘草湯、疎経活血湯その他多くの薬方があります。また経験の深い医師は、ごくありふれた薬方で難症を治療したり、自己の経験にもとづいて巧みに薬方を運用したりします。腹力を無視して活用する場合も少なくありません。

※腹候が診断系として成り立つのは、慢性疾患での長期投与を前提とした場合であって、急性期や短期間の適用については当てはまりません。急性期には体表に現れた症候(外証と呼びます)と脈候がもっとも重視されます。

2. 心下痞鞕

患者の心窩を指をそろえて軽く上方に向けて圧迫し、検者の指先に感じられる抵抗を「鞕(コウ)」、被検者が感じるつかえ感を「痞」と呼びます。痞が陽性で鞕(コウ)が陽性の場合を、心下痞鞕(コウ)と呼びます。痞と鞕(コウ)の一方が陽性、一方が陰性の場合もあります

腹診をする様子からも明らかなように、この所見は現代医学的な上部消化管病変や胸腔内病変と深く関連しています。おそらく心不全などとも関連すると推測されます。

心下痞鞕(コウ)が証明されると、漢方的には、瀉心湯類、柴胡剤類、人参を含む方剤、木防己湯などを適用します。

3. 胸脇苦満

胸脇苦満とは、肋骨弓に沿った腹壁の異常緊張をさし、腹診中に肋骨弓にそった腹壁を験者の指先で乳頭方向の胸腔内に向けて軽く圧迫することで証明されます。現代医学的には横隔膜をはさむ胸郭内や腹腔内の病変を反映したものと理解されます。この所見は肝鬱とよばれ、肝炎などの炎症性疾患に由来する変化と、うつ病などの精神のある種の病的な変調に由来する変化とが含まれるとされています。

漢方的な対処方法には、肝鬱を改善するために、肝気を疎通する作用を期待して柴胡という生薬を含む方剤を用います。柴胡の作用には、抗炎症作用や精神緊張の緩和作用があってそれらの状態を改善すると考えられています。

このような目的で処方される方剤にはいわゆる古典的柴胡剤があり、肝鬱の程度とその他の病状を勘案して、大柴胡湯、柴胡加龍骨牡蛎湯、小柴胡湯、柴胡桂枝湯、柴胡桂枝乾姜湯などが選択されます。この際に前述した腹力に着目して、可能性がある薬方をおおまかに絞り込むことができます。(→腹力と薬方)

4. 瘀血の圧痛点

瘀血とは、医学的な微小循環障害や不健康で機能が不十分な血液の存在をしめす言葉で、問診や視診、腹診から診断することができます。

腹診により瘀血状態を知るのはその特有な圧痛点によります。瘀血状態の存在を示唆する圧痛点には、臍傍圧痛点、回盲部圧痛点、S状結腸圧痛点などの代表点があります。指頭で圧迫を試みると、検者の指に特有の抵抗を触れ、被検者が圧痛を覚えることで判定します。

瘀血の圧痛点を目標に投与される方剤には、大黄牡丹皮湯、桃核承気湯、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散などがあり、個々の選択に当たっては腹力が参考とされます。(→図)

5. 直腹筋の拘攣(腹皮拘攣)

腹直筋の強い緊張は、病的な程の精神的緊張をしめすと考えられています。強い腹力にともなってみられることもありますが、意外に痩せ型の体形に多いものです。この場合は腹壁も薄く張っている例が多く、腹力自体も把握しにくいものです。そのときは肋骨弓のなす角度が90度以下で痩せた症例ならば、腹力は5分の2くらいに取っておくのがコツです。つまりより虚しているととらえるのです。

臍より上が緊張しているのは通常よく観察されますが、病的であるのは臍下まで強く張っている場合です。全長に渡っての緊張はある種の衰弱をともなう、病的な精神緊張の存在を示すと考えられます。癇が強い小児で、小建中湯の適用される場合などがこれに相当します。

直腹筋の拘攣は、芍薬でゆるめるのが通常の方法で、四逆散、小建中湯、桂枝加芍薬湯、などの方剤が選択されます。治療により目的の症状が改善するにつれて、腹直筋の病的緊張が次第に緩む例もあって興味深く感ぜられます。

6. 臍上悸・臍下悸

臍上悸のほうが臍下悸に比して多くみられます。

臍上悸は、精神的な一種の興奮状態の存在を思わせ、同時にある種の衰弱の気味を伴った状態を示すものと考えられます。臍上悸を認める症例への対応は二通りあり、竜骨、牡蛎が配剤された薬方を選択(柴胡加龍骨牡蛎湯、柴胡桂枝乾姜湯、桂枝加龍骨牡蛎湯)する場合と、苓桂朮甘湯や抑肝散加陳皮半夏のような水に関連した方剤を選択する場合とがあります。後者は、臍傍の悸を「水分の悸」と歴史的に解したことに由来しています。

7. 胃部振水音

「飲」excessive accumulation of fluidsの存在を思わせるとともに、いわゆる胃腸虚弱であることをうかがわせる症候です。

振水音が認められる患者には、消化器に負担をかけやすい麻黄、地黄などを含む薬方は第一選択としては避けたほうが賢明です。

胃部振水音が陽性の例には、苓桂朮甘湯、茯苓飲、当帰芍薬散などが適応されます。

胃部振水音は、特有の振動数で腹壁を震盪した際の共振を利用した診察法です。多少のコツが必要であり慣れないと偽陰性になりやすいので注意してください。若い女性などで疑わしいのに陰性の場合は、お腹で水の音がすることはないか患者に尋ねてみるとよいでしょう。あるという返事であれば筆者は陽性所見として取り扱っています。

8. 臍下不仁

臍下軟、少腹不仁、などともよばれる腹候所見で、腹診による「腎虚証」の診断に用いられています。臍下の正中の腹壁が緊張が低下して柔らかな場合と、同部の皮膚に知覚麻痺がある場合とがあります。高齢者ではかなりの割合でこのような所見を認めます。

実際に薬方を処方する目的の腎虚証の診断は、むしろ症状を参考にするのがよいかもしれません。代表的な腎虚証の治療薬には、八味地黄丸と六味丸があります。問診で手足が冷えるという場合には八味地黄丸を考えます。患者が高齢であれば前者を、若年であれば後者を第一選択としてあまり間違いはありません。

長寿社会ではこれらの薬方を用いる機会が多くなると思います。

9. 皮膚の性状

腹診に際して観察される皮膚の状態から、漢方的な状態把握を行います。

皮膚が柔らかできめが細かく、汗ばみやすいのは、防己黄耆湯、黄耆建中湯などを選択する手がかりとなります。

逆に、肌が乾燥してカサカサした状態は、四物湯類、六味丸、八味地黄丸、など地黄が入った薬方で滋潤することが必要です。

10. 腹候の限界

腹候は漢方治療の伝統的「診断系」の一つです。他の診断系にも共通しますが、いずれも経験的事実を帰納して得られた「理論」ですので、細部にわたる論理的整合性には乏しいものです。いろいろな視点から患者の状態を観察して、上手に活用することが賢明とおもわれます。

3) 気・血・水

気、血、水は3種の仮想された伝統医学の病理概念ですが、それらの質と、不足や過剰の判断から治療方法の選択に役立てることができます。

倦怠感や気力の低下を、気の不足すなわち気虚ととらえると、治療法は補気法となり、補中益気湯などが選択されることになります。

血は身体を循環する血液を連想させます。皮下出血や血流障害などの不健康な血液は、瘀血として桂枝茯苓丸などの駆瘀血剤で治療されます。血の量的質的な低下は血虚として四物湯などの補血薬の適用となります。

水は古来「飲」と呼ばれる身体の水分の総称ですが、過剰に存在しますと浮腫や動悸の原因となりますので、茯苓や白朮などの含まれる漢方薬を適用してそれをさばく工夫をします。

気・血・水は、多くの古代医学に共通した液体病理思想の一つとみなされます。古代ギリシャの医人、コス島のヒポクラテス(BC5世紀)は、病気は四体液(血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁)の失調と考えていたのはよく知られています。

同時代の哲学者のエンペドクレスは、火・水・風・土(四元素)の要素から自然を理解したとされ、こちらは東洋の、木・火・土・金・水(五行説)とよく似た考えです。

4) 六病位

急性に発熱することではじまる病気が、ある程度共通の経過をたどって進行することに先人は気づきました。そこで急性熱性疾患をその進行度に応じて6段階に分類し、各段階に応じた治療法を工夫したのです。『傷寒論』の治療原則はこのようにして確立されました。

太陽病(たいようびょう)、少陽病(しょうようびょう)、陽明病(ようめいびょう)、少陰病(しょういんびょう)、太陰病(たいいんびょう)、厥陰病(けっちんびょう)がその6段階です。これを六病位と呼びます。目の前の患者さんが六病位のどこにいるのかを知れば、問題解決に役立ちます。

5) 脈診、舌診

脈診と舌診の所見は、臨床検査の発達しなかった漢方医学における重要な生体情報でした。すなわち西洋医学の生理学的検査や、理学検査に相当するものです。なかでも脈診は全身状態を知る優れた指標でした。

漢方医学に限らず、西洋医学においても脈診はかつて重要な診断手技でした。機器を用いた検体検査や画像診断の発達で、西洋医学における脈診の重要性は薄れてきたものと思われます。現代の医学生向きの西洋医学の診断学の教科書に、脈拍は単に循環器疾患の診断だけでなく全身状態の指標として重要である、との記載があるのは歴史的に重視されてきたことのなごりでしょう。

漢方では、急性疾患の軽快と増悪を脈診により判断出来る場合があって重視されます。慢性疾患における脈診は、主として体質診断の参考にします。

舌診もまた急性疾患、慢性疾患ともに特有の所見を呈します。

6) 経験則=口訣(くけつ)

われわれの先人は、短い言葉で表現した治療の秘訣とでもいうべき格言を数多く残しました。これを口訣といい、おそらく同学の一門以外には口外しなかったものと思われます。後世になると文字化した口訣集なども現れるようになりました。浅田宗伯(1815-1894)の、『勿誤薬室方函口訣(ふつごやくしつほうかんくけつ)』などがその代表的なものです。

一例を挙げますと、浅田宗伯は補中益気湯について、「小柴胡湯の虚した状態に適応する」と的確にのべています。また目黒道琢(1739-1798)が抑肝散について、「怒気の存在」があれば効くと指摘しているのも有名です。

7) 西洋医学的病名

漢方医学には西洋医学の評価基準から見ても、多くの信頼すべきクリニカル・エビデンスがあることが、2001年から2005年までの演者らの研究で明らかになりました。*)

西洋医学的な診断病名にもとづいて一部の漢方薬を処方することの根拠が明らかにされたと言うこともできます。目の前の患者に漢方治療をするのか西洋医学的治療を適用するのか、あるいは両者併用が宜しいのかの判断が治療者にある程度可能となり、真の洋漢統合医療への第一歩が踏み出されました。

*)日本東洋医学会EBM委員会編:漢方治療によるエビデンスレポートEvidence Report of Kampo Treatment, 日本東洋医学雑誌Vol. 56Suppl., 2005

8) 伝統的な生薬の薬理学(本草学)

漢方医学の薬物学書の最古のものは後漢(AD2)ごろに成立したらしい『神農本草経』です。ここには357種の生薬がその薬効とともに記載されています。温める、冷ます、補す、瀉すなどという生薬の性質は、治療に直結した生薬の薬能とよばれる伝統医学的薬効です。

西洋薬学における薬理学とはまったく異なった伝統的な生薬薬理学は、人間の五官のレベルで薬効を推定できるシステムでもあります。

西洋医学の治療薬物は歴史的に多くを生薬そのものか、生薬の抽出物に負っています。アスピリンやジギタリスが植物由来であることはよく知られた事実です。

9) 陰陽五行説

診断系の最後が陰陽五行説です。陰陽五行説は、陰陽説(陰陽論)と五行説(論)が紀元前に融合してできたとされています。これらはもともと気象変化や火山活動など自然現象を理解し、予測するための学理でした。後になり、「天人合一」という考えがうまれ、天とヒトとは同一の原理に基づいているとされてから、人体の生理や疾病理解に応用されるようになったのです。(これは、ヒトがミクロコスモスであるという近代ヨーロッパの認識と重なります)

例を挙げますと、陽は天、陰は地とされていますので、「水、雨、蒸気、雲」はその間を行き来することから、天地すなわち陰陽は互に結びあうことになります。陰陽から生まれた五行(木火土金水)という日常的な五材は、木が燃えて火となる相生の関係から、木を代表する肝・胆の病は、ただちに火を代表する心・小腸の病を引き起こします。すなわち、肝の病をみて、心の病が未病なうちに治せ、というのはここに根ざします。

それではややくわしい説明に入りましょう。

東洋の伝統学術にしばしば登場するのが陰陽五行説とそれに基づく考え方です。陰陽二元論と、木・火・土・金・水という自然界の始原的五要素の循環と変移において自然と人体のあり方を理解しようとする東洋的な考え方に魅力を感じる方も多いことでしょう。ただし科学的に扱うことが困難な領域でもあります。

a. 陰と陽

はるか昔この世の天地がいまだ分かれない頃に、渾沌の一気から生じたとされる陽と陰はその後二元論の象徴としての地位を確立しました。原初に陽の気はまず上って天となり、重く濁った陰の気は下って固まり地となったのでした。

そして陰と陽は、熱と冷え、暑さと寒さ、昼と夜、明と暗、男性と女性、太陽と月、など相反する二要素の代表とされたのです。しかし陰陽は元来同じものですから、その間には親密な交流があり、交じり合うのです。ちょうど雨が天地を行き来しながら万物の生命を育んでいるのとおなじです。

人体が森羅万象の自然現象と共通性を有することに気づいた先人は、人体に内在する陽的なものと陰的なものの交流の相に生命現象を見出そうとしたのです。

伝統医学においては、陽が熱で陰が冷えと理解されたり、陽が気で陰が体液を意味したり、陽が実質臓器で陰が中空臓器を意味したりする場合もあります。

b. 五行=木・火・土・金・水

太古の人々にとり自然界は恐怖と恵みをもたらす畏怖の対象でした。次々とおこる自然現象は人々の予測を超えて、ときには計り知れない厄災を引き起こしました。人々はどうにかして自然界に法則性を見出し、これから始まるであろう事態を予測し、できればそれを回避したいと考えたに違いありません。

そのようにして人々は、自然界に存在する五つの物質が互いに変化し、相互に影響しあう事実から一つのモデル系を創出し、それになぞらえて推論するとこれまで蓄積したうまく経験が説明できることを思いつきました。それが五行説です。

c. 相生(そうしょう)

木、火、土、金、水がその五つの要素的な物質です。まず、木はこすり合わせると火を生じ、木を燃やすと炎は盛んに燃え上がります。つまり木気は火気を生むことになります。

火は盛んに燃えますが次第に衰えて灰ができます。灰はすなわち土ですから、火気は土気を生むことになります。

鉱物や金属は多くは土中にありますので、土気は金気を生むといえます。

金と水との関係は多少理解し難いですが、光る金属は湿度によって水滴を生じ、水を得て錆びやすいことなどから、金気が水気を生むとされたのではないでしょうか。

最後に、水が樹木を育てるのは明らかですから、水気が木気を生むとされたのです。これが生成する循環となり、相生の関係とよびます。

d. 相剋(そうこく)

つぎにひとつ間を置いた組み合わせでみましょう。

木は土から栄養分を奪って成長しますので、木気は土気にマイナスに作用します。これを相剋の関係といいます。

同様に土は水をせき止めますので、土気は水気を剋します。

また水は火を消しますので、水気は火気を剋するということになります。

火は金属を溶解するので、火気は金気を剋します。

金属は刃物となって木を切り倒し加工するのに用いられますので、金気は木気を剋します。

このように成立している循環を相剋の関係と呼びます。

e. 五行と五臓六腑

このような五行の循環と相互関係は、人体の構造と疾病の理解に準用されました。すなわち、木・火・土・金・水は、肝・心・脾・肺・腎、および胆・小腸・胃・大腸・膀胱三焦の五臓六腑に配当され、五行の相互関係によって疾病の理解と治療方法が探求されることになったのです。伝統医学の五臓六腑は一種の仮想した内臓器官系であり、今日の解剖学的臓腑と一致するわけではないことに注意してください。

五行の間で起こっていることが、五臓六腑にも当てはまるとするのはあまりにも大胆すぎる仮説ですが、何十代にもわたって蓄積された先人の治療上の経験が、五行説によって2000年の間に体系化されて展開されたという歴史的事実は直視する必要があります。そこにはくみ取るべき多くの事実や、今後発展するかもしれない多くの可能性が含まれているはずだからです。

五行論の五つの要素の配列は歴史的には複数あって、いずれが過去の経験に照らして妥当かの長い論争の過程があったことを類推させます。すなわち『春秋緯元命苞』(しゅんじゅうい・げんめいほう、漢代に起こった春秋に関する予言書である春秋緯(しゅんじゅうい)のなかの元命苞(げんめいほう)という1篇)では五行は水にはじまるとし、『尚書洪範篇』(しょうしょ・こうはんへん)も同様に水にはじまる五行を掲げ、『漢書律歴志』(かんじょ・りつれきし)では、水火木金土としています。また『呂氏春秋』(りょし・しゅんじゅう)には、土木金火水の順序で五行を説いています。

今日行われているのは『黄帝内経素問』などに記述されているように、木火土金水の順序です。五行論が絶対的なものでなく、流動して止まない過酷な自然に法則性を見出したいとする切実な願望が結実した、きわめて人間臭い哲学理論とすれば、その長所短所も理解されるでしょう。

f. 五行説と臨床

経験上、五行説はさまざまな有益な手がかりを与えてくれますので、その二三を御紹介しましょう。

五臓は特定の身体部位と深く関連し、そこに起こった病気の治療薬選択のきっかけをあたえてくれます。 (1)肝は眼と関係が深いとされ、肝の働きの失調を治療する抑肝散が眼疾患に適応されます。洗肝明目湯などは方名にそれが記されています。

心は舌と関係するとされ、心火を冷ますという目的の半夏瀉心湯は舌の再発性アフタ治療に用いられる場合があります。

腎は耳の機能と深い関係があるとされます。したがって、五臓の腎の機能低下をともなう聴覚障害や耳鳴には八味地黄丸が奏効することがあります。 (2)五臓で隣り合った同士は互いに影響されますので、とくに相生関係の母子間では母を強めることが治療のヒントになることがあります。

目の病気である白内障を、補腎剤である八味地黄丸で治療する場合がその一例です。

漢方診断系の変遷

1. 江戸時代の医学と医療

江戸初期に行われていた医学は、田代三喜が15世紀末に大陸の明医学を伝えて定着したものでした。したがって診断系の1(古典の記述)、5(脈診、舌診)、8(本草学的知識)、9(陰陽五行説)などを中心としたものです。

1609年にヨーロッパの新興国オランダは平戸に商館を設置しました。オランダ商館の駐在医師は同時代のヨーロッパの医学をもたらし、人々もそれを歓迎しました。島原の乱の前の1637年にすでに長崎代官の末次平蔵が商館医師を主治医としていた様子が商館長日誌に記録されています。日誌によると幕府高官から僧侶までさまざまな立場の患者が受療していることがわかります。

商館医師が歓迎された理由は、それまでの海外からの医学情報が宣教師などのキリスト教布教の手段という便宜的な性格のものであったのにくらべて医学の専門家による医学であったこと、さらに前代のポルトガルやイスパニアによる南蛮医学と呼ばれたヨーロッパの旧医学ではなく、ベサリウスの解剖学などにもとづく今日につながる新時代の系統の医学であったことによります。

2. オランダ医学が漢方医学にあたえた影響

オランダ医学を歓迎したのは幕府高官ばかりではありません。幕府発足後50年たった17世紀のなかばには、すでに商館医師からオランダ医学を学び紅毛流外科を称する医学派がうまれ市中で医業を実践していました。前代の南蛮医学から紅毛流に看板を掛け替える医師もありました。

高名な漢方医家のなかでオランダ医学の解剖学に強い関心を示した人物に後藤艮山(1659-1733)があります。山脇東洋(1706-1762)著『蔵志』の序文によると、艮山は東洋に解剖学に対する強い学問的情熱を吐露しています。かれらは、伝統的な五臓六腑は真の人体の構造を反映しないために架空の病因を想定せねばならないこと、解剖学が分からなければわが国の医学の今後の発展は困難であること、その点が古代シナ由来の漢方医学の最大の弱点であることなどに気づいていたのです。

山脇東洋は法眼という高い官位の古方派医師でしたが、艮山との約束通り、1754年にわが国で最初の公の許しを得た解剖を実施し、わが国の医学史に特記されるべき業績を残したのです。

艮山と東洋の二人の漢方医家がしめした解剖学を重視する姿勢は、多くの同時代の漢方医家に共通の関心であったと推測されています。

3. 吉益東洞の構想した漢方医学

吉益東洞(1702-1773)は山脇東洋に見出されて世に出た医人でした。彼は『傷寒論』と『金匱要略』という二冊の医学書の記述と腹診を重視するという、わが国の漢方医学の基本的な診療スタイルを確立した人物です。

東洞の唱えた医説を診断系によって検証してみますと、1(古典の記述)、2(腹診)の二つになります。3(気血水)や4(六病位)、5(脈診・舌診)などはことごとく捨て去っています。特筆すべきは、古代シナ医学の核心であった、8(本草学)と9(陰陽五行説)を採用していないことです。これらは東洞の既存医学への挑戦状とでも言うべき、門人鶴元逸著『医断』に明確に述べられています。

このような極端とも思える医説はどうして着想されたのでしょうか?その答えは、東洞を世に送った山脇東洋が解剖学を重視し東洞自身も同感していたことによると筆者は推測します。というのは目下の時点までそれを示す資料が発見されていないので推測する以外ないのですが、東洞の構想した漢方医学には、オランダ医学の解剖学で否定されそうな要素がまったく含まれていないことがその第一の理由です。つまり東洞の行った作業は、当時盛んになりつつあったオランダ医学とわが国の漢方医学が両立することでした。陰陽五行説は五臓六腑説と直結しますので、第一に否定され、捨てられなければならなかったのです。

東洞の医説で興味を引くのは、「万病一毒説」です。目に見え手につかむことが出来るもののみを信ずるという東洞の立場からすれば、万病一毒説はいかにも異質に思われます。しかしこの理由は、なぜ艮山と東洋が解剖学の必要性を痛感したかを考えればわかるはずです。当時すでに、どこが、どんなふうに病気になっているか、ということは医師のみならず、患者にとっても大きな関心事でした。紅毛外科医が人々の支持を得たのも、たとえ初歩的なものであっても解剖学の知識によって、病因や病気のありかを説明できることが大きな魅力でした。艮山も東洋も病気の原因を知りたかったのです。東洞は、腹内に存在すると仮想した「一毒」が万病の原因であると唱えることにより、病因論論争に終止符を打つとともに、解剖学の必要性を無意味化しようとしたのでした。

4. 西洋医学の普及と興隆

東洞没年の翌年、1774年に杉田玄白、前野良沢著の『解体新書』が刊行され、わが国の医学史に新しい時代がはじまりました。これより明治となるまでの約百年間は、多少の変動はあるもののオランダ医学(以後、西洋医学)が次第に勢いをました時期であったということができます。

西洋医学の長所をひとびとに強く印象づけたのは、種痘の成功、コレラなど疫病の流行、戦場における外科医の目覚しい活躍でした。

天然痘は太古より人類を苦しめた病気です。18世紀のヨーロッパではジェンナーが牛痘法により天然痘が予防できることを医学界に知らしめました。嘉永2(1849)年にわが国でも牛痘法がはじまると急速に普及しました。天然痘が実際に克服されることを知った一般の人々には、西洋医学の恩恵が強く印象に残りました。

幕末になると外国船が入る港では疫病がたびたび流行しました。安政5(1858)年に長崎ではじまったコレラの流行はよく知られています。コレラは1、2ヶ月後には大阪、東京に拡がり、人々を恐怖におとしいれました。江戸だけで3万人の死者が出たといわれています。個々の患者に対する治療には長じていた漢方医学も、公衆衛生的な観点を持たないためにこれらの流行には無力でした。封鎖して人々の移動を禁じ、患者を隔離し、石灰を散布しただけの処置であっても、西洋医学による流行の鎮静に人々は期待を寄せました。

そのころ国内では開国か攘夷かをめぐってあちこちで武力紛争がおこりました。銃創や爆弾による負傷者が多数発生し外科学の需要は急増しました。外科学では解剖学を基礎とした西洋医学がすぐれていることは誰が見ても明らかでした。

1857年に、幕府の招聘によりオランダ海軍二等軍医ポンペが長崎海軍伝習所に赴任し、佐藤泰然をはじめ後にわが国の医学界をひきいた多くの人材を教育しました。1861年に来日した英人医師ウイリスは戊辰戦争の負傷者の治療に奔走しました。

慶応4(1868)年、まだ明治と改元される前に、来るべき時代には徳川家の推進した漢方医学ではなく西洋医学をわが国の医学とすることが、薩長などの官軍側によって決定されていたといわれています。

5. 医制の発布と漢方存続運動

明治7(1874)年、明治政府は医療行政の基本となる医制を布達し、東京府、京都府、大阪府に試験的に実施されて全国におよぼしました。医制は、衛生行政機構の確立、西洋医学にもとづく医学教育、医師開業免許制度、近代薬舗の制度、医薬分業制度の確立などの七十六カ条からなっていました。医師はいかなる学識技量をそなえなければならないかがはじめて規定されており、明治4年に岩倉具視を全権大使として欧米諸国の制度を見聞した経験がここに活かされていました。

医制に示す医学教育は西洋医学だけで、漢方医学はその対象とされていませんでしたから、漢方医側は温知社を結成し、全国的な漢方医学存続運動を展開しました。運動の中心となったのは山田業広、浅田宗伯、森立之らで、徳川幕府によって維持された医学校である江戸医学館に拠った考証学派でした。しかし浅田宗伯が明治27(1894)年に没し、翌年の第八議会で漢方医提出の医師免許規則改正法案が、183票中可とするもの78票、否とするもの105票で否決されると、ここに漢方復興運動も終焉をむかえることとなりました。

6. よみがえった東洞の医説、その新たな役割

漢方医学が公式の医学と認められなくなった後も、政府は医師が自己の判断で漢方医学を実践することまで禁じることはありませんでした。したがって医制発布後に西洋医学を学んで医師となったものの中には、漢方医学を実践する医師も現れるようになりました。

すでに幕末に西洋医学支持派と漢方医学支持派が互いに対立しあう構図が生まれていました。その対立は明治政府の医制の施行により決定的になり、西洋医学派は漢方医学をさげすみ、漢方医学派は西洋医学に対してつよい敵愾心を抱くという今も残る雰囲気が醸成されたのです。

和田啓十郎(1872-1916)は明治政府の新制度下で西洋医学を学んで医師になりましたが、明治43(1910)年に『醫界之鐡椎』を著わして、治療医学として優れたところのある漢方医学を滅ぼしてはならないと世の識者に訴えました。彼が主張した漢方医学は、江戸時代の18世紀に吉益東洞が唱えた古方派医学でした。すなわち、『傷寒論』、『金匱要略』の二古典の重視と、腹診という江戸時代にわが国で発展した診療技術を前面に押し出したものです。

西洋医学を学んで医師となった漢方医家には、東洞の医学理論は西洋医学と矛盾点が少なく受け入れやすいものでしたので、『醫界之鐡椎』の刊行がきっかけとなり、次第に漢方医学の理解者が増えていきました。湯本求眞(1876-1941)は和田の主張に触発されて漢方に目覚め、大正、昭和初期の漢方医学の普及に大きな役割を果たした代表的な人物です。

吉益東洞の医説が普及したのには二つの理由があります。第一に、東洞は陰陽五行説と五臓六腑の考え方を排撃したので、西洋医学の医師にとって理解しやすいうえに病因学として自己の西洋医学の病理学や細菌学の知識を容易に応用できたこと、第二に、腹診を主とする診断技術は普通の医師にとっても平易で、腹部の触診は日常的な診療技術であり取り入れやすかったことです。五臓六腑はなによりも病気の病因を知る目的で体内に仮想された機能系であるので、実際の解剖学を知る医師には理解し難い厄介な対象でした。

7. 保険診療と漢方治療

健康保険制度はわが国が世界に誇る医療システムです。いわゆる国民皆保険というすべての国民が低廉な自己負担で医療の恩恵にあずかることができる制度は昭和36(1961)年に実現しましたが、その当初から生薬が保険適用される薬剤リストに含まれていて、保険での漢方診療が可能となっていました。これは日本政府が国民の治療医学として、西洋医学とともに漢方医学を想定していたことのあらわれと理解できます。

昭和51(1976)年に42方の漢方エキス製剤が薬価基準に収載されると、漢方診療は急速に普及しました。また西洋医学の専門家によって多くの臨床研究が行われ、今日まで約30年にわたって臨床データが蓄積されました。これが診断系7の、西洋医学の診断病名に基づいて漢方製剤を処方するエヴィデンスを形成し、漢方治療のEBM (evidence-based medicine、根拠に基づく医療)の確立に大きな役割を演じたことはいうまでもありません。

これは他の東アジア諸国には見られないわが国の漢方医学の特徴で、単一の医師免許制度であることと直接関係しています。わが国は西洋医学と伝統医学が高いレベルで融合発展する可能性をもっているのです。

8. 大学教育と漢方医学

平成13(2001)年に、医学生に和漢薬について学ぶことが求められることになりました。その背景には、臨床医師の70%以上が漢方薬を用いるようになったこと、漢方治療に国民が高い関心を寄せるようになったことがあります。

和漢薬とは、ゲンノショウコのようにわが国の民間薬として古くから用いられている和薬とよばれる生薬と、伝統的な漢方治療に用いられる生薬とを合せた名称です。和漢薬の知識は薬の知識だけにとどまらず、伝統医学そのものへの関心を喚起し知識を要求するものであることはいうまでもないことです。このように考えると、明治以来の医療政策の歴史的な転換がおこなわれたことがわかります。同様なカリキュラムの改訂が薬学教育でも行われ、伝統医学がよりいっそう活用される基盤が整ったのです。